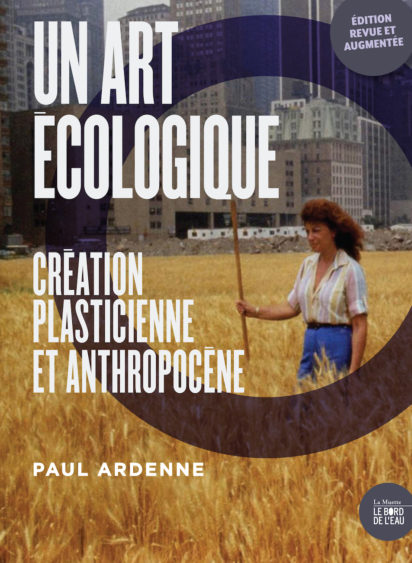

Paul Ardenne, Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène

Outre la somme de matériaux historiques qu’il offre sur les formes artistiques à l’âge de l’anthropocène, l’ouvrage de Paul Ardenne propose d’explorer des problématiques qui n’auront pas manqué de surgir dans l’esprit de tout visiteur d’exposition d’art contemporain, de biennales ou toute exposition. Le « green » est-il le nouveau mot d’ordre de l’art ? Une branche feuillue ou un morceau de glace importé de l’Arctique suffisent-ils à témoigner de préoccupations écologiques ? Comment, dans l’immense production plasticienne actuelle qui se revendique de l’éco-art, trier le bon grain de l’ivraie ?

Paul Ardenne propose quelques tentatives de réponses. Selon lui, une « éco-œuvre » est « réussie quand l’œuvre, qui ne peut s’incarner dans des formes plasticiennes traditionnelles, déclenche chez les spectateurs le désir d’agir, de participer, de nettoyer, de dépolluer, d’aider » (p. 247). En effet, l’éco-art valorise des formes qui impliquent des co-créations militantes et concrètes entre artistes et spectateurs. À visée participative, l’éco-art valorise la responsabilité tout en se plaçant sur fond d’éthique partagée.

Mais avant de parvenir à formuler sa position, Ardenne est remonté aux sources artistiques des années 1970 où, en réponse à un modernisme formel, la question de la nature a bruyamment surgi, qu’il s’agisse de prolongements de préoccupations paysagères comme chez les artistes du Land Art, ou des prémisses de l’art à tendance écologique, comme chez Gina Pane. Se déplacer en dehors des musées, mais aussi dans la nature elle-même, entrer dans la boue marécageuse (Beuys), dans un volcan (Turrell), placer des buses dans le désert (Holt), y dessiner une spirale (Smithson), etc. : dès la fin des années 1960, un grand nombre d’artistes, européens et américains, ont choisi d’œuvrer dans le paysage afin de trouver un espace neuf de création et de réaliser des œuvres avec la nature, quitte à risquer l’effacement ou la ruine. Néanmoins, nulle trace d’inquiétude dans ces œuvres qui, le plus souvent, ne relèvent pas de préoccupation écologique, mais ont choisi la nature comme lieu de création et de production.

Il en va tout autrement quand les plasticiens commencent à œuvrer avec la nature et à « engager un processus de riposte » (p. 67) par rapport à la destruction. Ainsi, c’est d’abord par le contact, le frottement entre le corps et l’élément naturel (Mendieta, Long, Samnang, Laib) que les artistes témoignent, in vivo, de l’action qui se joue entre eux et la nature, qu’il s’agisse de réaliser des maisons réalisées avec de la cire d’abeille (Laib) ou de faire quelque chose d’éphémère avec une feuille, une branche (Goldsworthy). Dans ces actions, le caractère équitable est mis en valeur ; l’artiste ne fait que souligner et rendre visible un processus naturel habituellement dissimulé.

Un des chapitres les plus intéressants de l’ouvrage porte sur l’Eden, ou la vision de la nature première et idyllique (celle, par exemple, de Salagado dans Genesis), à laquelle il convient d’opposer un « anti-Eden », car survaloriser la nature aujourd’hui serait commettre un mensonge, voire un parjure (p. 110), tant est grand l’étendue du désastre de l’écocide. Le désastre fut d’abord montré par des photoreporters qui travaillaient pour des magazines (Life) ou des agences (Magnum) lors des premières pollutions pétrolières de grande ampleur ou encore pendant la guerre du Vietnam. Aujourd’hui, alors que l’on ne peut plus ignorer le chaos de l’anthropocène, comment le montrer avec clarté ? Dans l’exposition Exit qu’il avait conçue en 2015, Paul Virilio, philosophe et urbaniste, était parvenu à donner une image de l’anti-Eden qui ne soit pas repoussante, car il y va, dans l’art, de la puissance de séduction et de répulsion des images. Avait-il retourné le désastre en grand spectacle ? Probablement, mais entre l’Eden du divertissement et l’anti-Eden de la désintégration totale du système-Terre, « on attend de savoir qui des deux triomphera et le spectacle continue » (p. 115).

L’homo sapiens est également homo demens : il ruine ce qu’il a patiemment construit. Par exemple, il se rend dans des paysages sublimes qu’il admire mais y laisse traîner ses détritus, comme en témoignent les photographies de Wolfgang Niedermayr. Glenn Albrecht, un philosophe australien de l’environnement, nomme « solastalgie » la nostalgie que l’homme éprouve par rapport au manque de lieu de réconfort. Dans ce sillon sont présentées les œuvres qui déplorent un lieu solide auquel nous rattacher. Aussi avons-nous perdu notre maison ou sommes-nous en passe de la perdre : les îles sur le point de disparaître de Marie Velardi, œuvre qui ponctue l’ouvrage (Atlas des îles perdues), est une puissante invitation à penser le moment du débordement et de changement de configuration des terres habitées.

Il faut désormais aller plus loin et opérer non seulement avec la nature, mais pour la nature : l’activisme est situé au plus haut de l’échelle de la hiérarchie de l’éco-art. Participation des spectateurs, mobilisation pour des causes, révélation de scandales : on le comprend, les « formes de création impliquée et militante sont propices à susciter la prise de conscience et le passage à l’acte concret » (p. 249). Mais cet appel à la participation renoue avec des œuvres de la fin des années 1960, telle le « Maintenance Art » de Mierle Laderman Ukeles (p. 206), artiste qui a prôné le nettoyage comme forme artistique engagée, ou avec la magistrale réalisation d’Agnes Denes en 1982, quand celle-ci planta des champs de blé dans le sud de Manhattan (image de couverture). L’ouvrage de Paul Ardenne replace ces gestes fondamentaux dans une histoire qui les met en perspective par rapport à des concepts philosophiques contemporains, ce qui constitue un des grands mérites de l’ouvrage.

L’éthique est donc devenu « le nouveau carburant de la création plasticienne de nature écologique » qu’Ardenne nomme « anthropocènart », néologisme proche de ce que Nathalie Blanc a nommé « écoplastie » (p. 259-263), un art qui subit un profond renouvellement face auquel nous ne sommes que peu préparés, selon l’auteur. Heureusement, cet ouvrage nous y aide considérablement.